Aspettative

di Laura Marinelli

Che il vecchietto abbia fretta alle 8,05 di mattina, l’ho scoperto ora che ho sessant’anni. È colpa della prostata. La pipì scappa quando si è in fila alla cassa, come il cellulare squilla mentre si sta pagando. Io sono di quelli che lasciano andare la suoneria finché la moglie – perché è la moglie che chiama per farti comprare una cosa all’ultimo momento – attacca. Non torno indietro, non inveisco contro i barattoli di marmellata se non trovo quello giusto, ma resto lì; sorrido alla ragazza alla cassa e le offro un cioccolatino. Al bambino in passeggino faccio una smorfia, spero di farlo ridere e di non ridere a mia volta. Con le ginocchia un poco chiuse in dentro, prendo la mia busta e saluto.

Che esista la fretta di tornare al proprio posto, l’ho scoperto da quando faccio il professore. Saper ascoltare è una bella cosa, dover sentire il silenzio, no. Detto l’equazione e l’aula si riempie di risatine fino a quando Paci, interrogato alla lavagna, muove il gesso. Ci siamo, penso. Ma l’alunno si ferma alla prima parentesi tonda. Lo lascio ragionare. Aspetto.

È rosso, come il muscolo all’interno del suo braccio alzato. Starà producendo acido lattico in quantità industriale, mi dico sentendomi stanco per lui.

«Coraggio.»

Il ragazzo rimane col gesso puntato all’angolo della lavagna. Non si rilassa, non fa scendere la mano sull’anca. In anni di scuola ho capito che alcuni non lo fanno. È il loro modo per espiare la colpa di non aver studiato e forse, penso, per non mancarmi di rispetto.

«Il quadrato di un binomio…» lo esorto calmo.

Silenzio. Tutto è immutato, solo la fronte del ragazzo è un po’ più umida rispetto a prima.

«Vai a posto.»

Lo studente torna a sedere senza guardarmi. Deludere un professore è come deludere un genitore. A volte.

«Chi vuol venire a risolvere?»

Che esista un altro tipo di fretta, l’ho scoperto andando per la prima volta al lavoro con papà.

«Numero otto. Lalla. Vincente.»

Tra le mani alzate che stringevano le banconote c’era anche quella di mio padre con le centomila lire in bella vista. Non credevo potesse scommettere così tanto a una corsa di cavalli.

Poche ore prima era ritornato a casa dal lavoro, mentre io pranzavo.

«Dov’è mamma?»

«È dalla signora.»

«Stai da solo?»

«Sì. Sapeva che staccavi presto.»

«Mannaggia, volevo andare da una parte.»

«Dove?» dico. Smetto di masticare il panino.

«Dove papà?» chiedo ancora. Sembra non avermi sentito. Poso i resti del pranzo nel piatto e lo seguo al bagno. Si lava le mani.

«Dove volevi andare?» abbasso la voce, non voglio infastidirlo. Gli adulti si snervano se gli si ripetono le stesse cose. Si guarda le dita insaponate e non risponde. Intanto a me è passata la curiosità. Faccio per ritornare in cucina, quando dallo specchio mi guarda e mi dà la risposta.

«Vieni al lavoro con papà? Non ti posso lasciare solo a casa» mi chiede, come se ora con le mani lavate, avesse chiarito anche i pensieri.

Il suo volto sembra di poco più luminoso, il mio invece lo è molto di più.

Ho nove anni e non sono mai andato sul pullman con lui. Guida il tratto da Roma al mare. Fuori c’è il sole, e le giornate sono ancora lunghe.

Arriveremo a Ostia e papà mi prenderà il gelato. Al porto, guarderemo le esche vive nei secchi dei pescatori. I gatti mi gireranno intorno e io li accarezzerò. Papà comprerà le alici e a casa mamma le cucinerà, ma non senza prima arrabbiarsi, perché faticose da pulire.

Sul pullman come all’andata mi siederò davanti, nel posto che mi permette di vedere il paesaggio, più mio padre guidare. Mi farà schiacciare il bottone delle porte e ai clienti abituali della tratta dirà: «Lui è mio figlio.»

Mi lavo i denti e sono pronto per uscire. Intanto papà mangia in cucina.

«Mi dai i soldi che ti ha regalato nonna per la pagella?»

«Perché?»

«Poi te li ridò», dice alzandosi da tavola e lasciando tutto così.

Cinque minuti dopo, la mano che ha preso i risparmi e li ha messi in tasca, stringe la mia per attraversare la strada. L’altra invece tiene il giornale. L’autobus non passa e papà non parla. Legge. Non è un quotidiano quello, è fatto di liste di nomi e di sfilze di numeri.

«Ma oggi ci sono i pescherecci?»

«Uhm», dice senza alzare lo sguardo dalle pagine.

Muove le labbra, sembra reciti il rosario. Invece sgrana l’elenco dei nomi dei cavalli. Borbotta solo quelli che ha scelto di giocare e li riporta a penna sul margine del giornale.

Sull’autobus ci sono dei posti vuoti. Ci mettiamo seduti uno davanti all’altro.

«Mi fai indovinare quale dei pullman guiderai?»

«Sì.» E ritorna a ripetere a bassa voce la sua litania.

Dal finestrino guardo i quartieri scivolare via. I luoghi sconosciuti hanno preso il posto dei luoghi conosciuti. I numeri sugli autobus che incrocio sono così strani, 568, 246 per me che sono abituato al 49 o al 46, mi sembrano di un altro pianeta. Possibile ci siano autobus di tre cifre? Roma è enorme, ci diceva la maestra. È vero le avrei detto, raccontandole la mia giornata. Anche le case sono grandi. Le palazzine sembrano di nuova costruzione. I numeri civici superano il 3000. Incredibile, penso guardando con curiosità il fuori ma tenendomi stretto al dentro dell’autobus. Non mi sento avvolto da quelle strade, troppo estranee. Mio padre, immerso nel giornale, sembra faccia parte di quei posti, distante da me di uno spazio a tre cifre. Poi mi prende la mano: «Scendiamo alla prossima» e in un attimo ritorno al caldo e al sicuro nel mondo che conosco.

«Fai sempre questo tratto per andare al lavoro?» gli chiedo mentre sotto il sole camminiamo a passo svelto per arrivare in tempo.

«Ma quale lavoro. Stiamo andando all’ippodromo» dice guardandomi per vedere la mia reazione.

Che gli piaccia la mia faccia d’allocco? Mi sono chiesto più volte. Continua a camminare con gli occhi sulla strada, solo che ora lo fa sorridendo. È il suo modo di farmi gli scherzi. Mi fa credere una cosa per poi smontarmela con una parola. Come quella volta. Credevo che saremmo andati al canile per prendere un cucciolo, avevamo scelto anche il nome. Dovevo solo mangiare la fettina di fegato che avevo nel piatto. Masticavo il boccone decine di volte, intanto che papà mi esortava a mandare giù.

«Certo, lo porti a spasso.»

«Certo che può dormire con te nel letto.»

«Davvero?» dicevo io sognando.

È un sacrificio che vale la pena compiere, pensavo, e ingoiavo la carne stoppacciosa. Sapeva di ferro e graffiava nell’esofago, priva dei succhi ambrati del sangue che in precedenza avevo succhiato.

«Ma ci hai creduto?»

A chi dovrei credere se non a te papà?

Mi domandavo: Ero io la scommessa che non lo faceva mai perdere? Facile vincere sulle aspettative di un bambino.

Quella volta piansi.

Stavolta sento solo le lacrime pizzicarmi il naso.

«Siamo arrivati in ritardo per la prima corsa. Vieni ti prendo le mosciarelle.»

«Cosa sono?»

«Ma che t’insegnano a scuola?»

Al banchetto degli snack non c’è fila.

«Un cartoccio e un cioccolatino.»

Papà non mangia in quelle occasioni. Lo conosco, non è la prima volta che lo vedo giocare.

«Non dire niente a mamma» mi diceva quando mi portava nella sala scommesse del nostro quartiere. Obbedivo, sapendo che mi sarei annoiato da morire. Facevo girare gli sgabelli, a destra e sinistra. E ancora e ancora. «Basta» mi diceva qualcuno e smettevo. Esaurito il divertimento non mi restava che osservare mio padre: un giocatore fra tanti identici a lui. Guardava i numeri sui display in alto. La camicia gli usciva fuori dai pantaloni quando si allungava per sbirciare meglio i risultati. La barba incolta sembrava gli crescesse non appena varcava la soglia della sala. Come gli altri, buttava il giornale per terra se il pomeriggio era andato male. «Vieni», mi diceva. Obbedivo, felice di ritornare a casa.

«Vedi, qui corrono i cavalli.» Il galoppatoio è al centro dell’ippodromo. L’area sembra composta da due ferri di cavallo congiunti. Bisogna toccare le transenne per avere fortuna? Non ne sono sicuro, ma molta gente, tra cui noi, è lì vicino a lasciarsi travolgere dagli influssi benefici della sorte.

«Qui vengono allineati.» La linea gialla dello start è sotto di noi. Viene voglia di calpestarla.

Mio padre muove il collo, a destra a sinistra in alto, si riempie gli occhi. Abituati a stare chini dal peso della fronte corrugata, guardano ora ogni cosa. I purosangue fanno il giro del campo prima della gara. Hanno i paraocchi, mio padre sembra non averne più.

«Forza Ferretti!» lo sento urlare.

«Chi è?» chiedo.

«È lui, il fantino.» Sul calessino l’uomo sembra un jolly a molla uscito da una scatola. Sorride, nella sua divisa tutta colorata.

«Forza!» gli dico anch’io senza pensarci. Divento rosso quando il fantino se ne accorge e mi saluta con la mano.

«Bravo» mi dice papà. Devo averlo fatto felice, penso. Mi guarda come se gli piacessi.

Forse ho capito come accorciare le distanze, penso. E inizio a fargli domande.

Nel suo habitat papà è loquace. Mi spiega ogni cosa, tronfio di saperlo fare. Mi guardo intorno e ascolto per non perdermi niente di quello che lo attrae. Piace anche a me? No. Ma il suo sorriso abbronza anche il mio.

Che mi abbia mentito per farmi assaporare la sua contentezza? Per lui portarmi qui è stato come regalarmi la Notte Santa. L’attesa che si corona con i doni sotto l’albero. Hai visto? Babbo Natale è arrivato e te l’ho portato io.

Dietro di noi ci sono gli spalti, composti da file di sedute. Mio padre lo avevo sempre visto in piedi a incitare e a dire parolacce. Per chi sono quei posti, mi chiedo? Le sedie sono fatte solo per chi guarda senza coinvolgimento. Ci staranno i ricchi. Cosa cambia a loro se perdono o se vincono?

Deve avermi visto stanco e alla quarta corsa anche noi siamo seduti sui gradoni. Papà intanto ha smesso di parlare. Sta perdendo.

Al termine della quinta gara recupero un po’ di terreno. Mi chiede quale cavallo mi piace.

«Questo».

Si mette a ridere e punta trentamila lire su un altro puledro. Jolie, quello che ho scelto io, è un brocco non quotato neanche dagli allibratori. Ma quando a tagliare il traguardo è proprio il mio cavallo, papà smette di fomentare il suo e sposta gli occhi dalla corsa su di me.

«Come hai fatto?» mi chiede. Lo sguardo è quello che poco prima avevo imparato a conoscere.

Dire: «Mi piaceva il nome», avrebbe spento i suoi occhi. Azzardai una teoria.

«Gli guardo il sedere.»

«Cosa?»

«Se le natiche scivolano bene, il cavallo corre meglio». Mio padre ride. È una soluzione degna di attenzione, perché non considerarla per le scommesse?

La sesta corsa.

Nel galoppatoio gli animali si fanno ammirare, tra di loro ce n’è uno bianco. Mi piace più degli altri.

«Allora quale giochiamo?»

Devo guadagnarmi il mio spazio in quel noi, e appena il cavallo che ho scelto mi passa davanti, con aria da esperto, mi chino per guardargli sotto la coda. Mio padre mi osserva incantato.

«Il numero otto.»

«Lalla», mi dice. «Una puledra». Non è per niente tra i favoriti, ma papà non batte ciglio. Mi prende per il polso e mi porta al botteghino delle scommesse clandestine.

«Ma io non so se vince.»

Fa finta di non sentirmi, d’altronde le voci lì intorno sono tante.

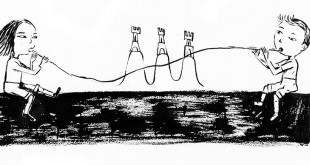

Non c’è fila, solo giocatori ammucchiati l’uno sull’altro che con le mani alzate stringono il denaro da puntare. Gridano il nome del proprio cavallo al tizio che prende le scommesse. Papà mi ha lasciato poco distante per non farmi entrare nella calca, ma riesco a vederlo e a sentirlo lo stesso. Pronuncia ad alta voce il nome di Lalla, non si vergogna di giocare un brocco. Non si è vergognato neanche quando ha tirato fuori la banconota davanti a me, per consegnarla nelle mani di chi gufa contro la fortuna degli altri. Centomila lire. Il costo della mia bicicletta.

Nella lotta tra le scommesse il denaro di mio padre viene preso per prima. La sua mano ha vinto sulle altre, penso. Mentre torniamo ai nostri posti, prego per la vittoria di Lalla, consapevole che se perderà sarà solo colpa mia.

«Gli guardi il sedere» mi dice orgoglioso, neanche avessi scoperto l’elisir di lunga vita.

La giornata sta per finire e i disperati si attaccano alle cedole delle scommesse per terra. Sperano di trovare quella vincente gettata per errore. C’è anche la carta del cioccolatino che ho mangiato prima. «Lasciala lì. È sporco» mi aveva detto papà vedendomi raccoglierla.

I cavalli sono entrati in campo. Lalla spicca sugli altri non solo per il colore, è irrequieta. Il fantino la colpisce col frustino per allinearla allo start. Mi dispiace per lei.

Sento le pareti dello stomaco aderire alla schiena. C’è un solco nella mia pancia che verrà colmato dall’esito della corsa. Sto scommettendo anche io, penso, ma senza denaro. Aspetto di sapere che tipo di genitore avrò dopo.

Non voglio assistere. Osservo la gara attraverso le espressioni di mio padre che non si perde un attimo. Lalla non deve comportarsi bene. Papà è sul punto di rimettersi i paraocchi e di chinare la testa.

Per terra il messaggio del Bacio Perugina cattura la mia attenzione.

Se desiderare è amare

e se l’attesa è desiderio

dire attesa è dire amare? Speriamo.

Quei versi, penso, sono rivolti a tutti gli scommettitori lì dentro. Che sperare non costi niente, non è vero: i giocatori pagano per poterlo fare. Si accendono quando puntano e si consumano nell’attesa di un risultato. Quale? Non ha importanza, perché il circolo li ha già contaminati per ricominciare.

Vincere non è tra le parole contemplate. Lo sanno i giocatori, e quel giorno deve averlo saputo anche Lalla che non taglia il traguardo.

Al ritorno, sull’autobus mio padre non dice niente. Guarda fuori dal finestrino. Mi prende la mano per scendere. E Basta.

Lorini è bravo. Seguo i suoi passaggi alla lavagna.

«Allora Paci, ora è chiaro?» chiedo all’alunno della scena muta.

Mi sorride e non risponde.

Capisco al volo. Pure lui.

Suona la campanella.

Tutti escono per la ricreazione, in classe resto io e Paci.

«Dai, te lo rispiego» gli dico dandogli una pacca sulla spalla.

«La proprietà dell’uguaglianza. Se A è uguale a B e se B è uguale a C, anche A è uguale a C. Perciò al posto di 2x come puoi scrivere?»

Il ragazzo è in gamba, deve avere il tempo di ragionare.

Aspetto. E penso.

Sarà per via dei sillogismi, ma il ricordo del pomeriggio all’ippodromo mi ha accompagnato per tutta la lezione. La poesia poi, ci ho riflettuto in tutti questi anni e credo fosse rivolta anche a me quel giorno, non solo ai giocatori. Sono convinto, l’uguaglianza di quei versi che mi rappresenta di più è tra attesa e amare. Le speranze sono disattese a volte. Sì. Ma voglio credere che nel dis del prefisso non ci sia la parola distacco, ma distanza. Si aspettano parole da avvolgere al filo del mulinello, per avvicinarle a noi. Quando? Ognuno ha i propri tempi.

«È uguale a 2y?» dice dopo un po’ Paci.

«Bravo.»

La ricreazione scorre via, spero nient’altro insieme a lei. Da sotto la cattedra accavallo le gambe. La prostata può aspettare.

Zoomma Dove scoprire nuovi interessi

Zoomma Dove scoprire nuovi interessi